Freitag, 25. März 2011

Er war immer gut zu den Kindern – das Eva Braun-Syndrom

Wenn Medien im Zusammenhang mit Gewaltverbrechen auf den familiären Hintergrund der Täter eingehen, kommt es oftmals zu einem sonderbaren Phänomen. Auch bei den scheußlichsten Greueltaten wie Mord, Raub, schwerer Körperverletzung, Misshandlung oder Missbrauch führen die Täter nicht selten ein ganz normales bürgerliches Leben mit Ehefrau und Kindern. Und in den polizeilichen Verhören darauf angesprochen, ob sie denn nie etwas von dem Doppelleben des Ehemannes bemerkt hätten, äußern eben diese Ehefrauen oftmals den denkwürdigen Satz „Er war ein guter Familienvater und er war immer gut zu den Kindern“.

Ist es wirklich möglich, jahrelang Seite an Seite mit einem Monster zu leben, ohne jemals zu bemerken, was sich außerhalb der Familienidylle abspielt? Anscheinend ja. Und das macht nachdenklich. Was sind das für Frauen, die so wenig von ihrem Mann wissen, dass sie später in einer merkwürdigen Mischung aus Hilflosigkeit und Trotz keine andere Erklärung für ihr Nichtwissen abgeben als die des „Er war immer gut zu den Kindern“?

Ich glaube, dass es sich bei diesen Frauen um einen ganz bestimmten Typus handelt. Und das Phänomen, das diesem Typus zugrunde liegt, nenne ich das Eva Braun-Syndrom. Benannt nach einer Frau, die mit einer bemerkenswerten Fähigkeit des Wegschauens ausgestattet war. Eine Frau, für die die Welt außerhalb des Privaten und Persönlichen nicht zu existieren schien. Wäre Eva Braun eine unversöhnliche Judenhasserin oder eine glühende Vaterlandsverteidigerin gewesen, würde die Beziehung zu Hitler noch eine gewisse Logik enthalten haben. Aber dem war nicht so, sondern vielmehr war für sie die große Liebe verbunden mit einem ausgesprochenen Desinteresse für alles, was sich außerhalb der Beziehung abspielte.

Betrachtet man die vielen Fotos und Filme von Eva Braun, dann scheint die damalige Zeit aus fröhlichen Badeausflügen und lustigen Nachmittagen auf der Sonnenterrasse bestanden zu haben. In einer Zeit, in der Angst und Schrecken herrschte, gab es abseits von Konzentrationslagern und Schlachtfeldern eine kleine Oase des Glücks und der Zufriedenheit, in der fröhlich vor der Kamera herumgeflaxt wurde.

Hätte Eva Braun sich nicht umgebracht und wäre den Alliierten lebend in die Hände gefallen, was hätte sie wohl gesagt, wenn man sie gefragt hätte, ob sie von all den Greueltaten nichts gewusst hat? Wahrscheinlich hätte sie sich, ähnlich wie die Frauen von Gewaltverbrechern, auch hilflos und trotzig darauf berufen, dass Hitler sie immer gut und zuvorkommend behandelt hätte.

Was mag in den Köpfen dieser Frauen vorgehen, für die die Liebe zu einem Mann gleichbedeutend ist mit der Erteilung einer rigorosen Absolution jeglichen Handelns? Diese Frauen, die in ihrer kleinen heilen Welt mit ihren Kindern Plätzchen backen und Ostereier bemalen, während die Ehemänner über die Eltern anderer Kinder Leid und Unheil bringen? Frauen, die streng darauf achten, dass die eigenen Kinder regelmäßig zum Klavier- und Sprachunterricht gehen und die gewissenhaft die Schularbeiten und die tägliche Körperpflege kontrollieren. Diese Frauen, deren wichtigstes Ziel es ist, ihren Kindern ein kuscheliges Zuhause zu bieten. Bleibt vor lauter Plätzchenbacken und Vokabelabhören nicht genug Zeit, um zu bemerken, dass der fürsorgliche Ehemann anderen Menschen das Leben zerstört?

Die Problematik des Ausblendens und Wegschauens ist eine universelle, die sich nicht nur auf die großen Verbrechen und Tragödien erstreckt. Auch in der ganz normalen Welt, in der Menschen sich entscheiden, ob sie sich sozial gegenüber ihren Mitmenschen verhalten wollen, oder aber ob sie auf Kosten anderer leben wollen, muss man sich zwischen Wegsehen und Hinsehen entscheiden und damit die Wahl für oder gegen ein soziales Miteinander treffen.

Das Eva Braun-Syndrom kann man interessanterweise sogar bei denjenigen Frauen beobachten, deren Ehemänner weder gute Familienväter noch gute Ehemänner sind. Das klingt paradox – ist es aber nicht. Denn hier werden an den Ehemann noch weniger Anforderungen gestellt. Es wird nicht nur ausgeblendet, was der Ehemann anderen antut, sondern das Ausblenden bezieht sich diesmal auch auf das eigene Ich und die eigenen Kinder. Egal, um was für ein Scheusal es sich handelt – es reicht aus, dass es sich bei diesem Scheusal um den Mann handelt, der der eigene ist. Als Dank für das große Glück, auserwählt worden zu sein, gibt es bedingungslose Loyalität bis zu Schmerzgrenze – und manchmal sogar weit darüber hinaus.

Und anders als Eva Braun kann es sich bei diesen Frauen sogar um Frauen handeln, die ein ausgeprägtes Sozialverhalten haben und die selbst weit davon entfernt sind, andere auszunutzen. Aber geht es um den eigenen Ehemann, dann verlieren alle moralischen und sozialen Normen plötzlich ihre Verbindlichkeit. Wo sich vorher vielleicht nur ein kleiner blinder Fleck im Gesichtsfeld befand, klafft jetzt ein rabenschwarzer Abgrund, in dem der gesunde Menschenverstand gemeinsam mit dem sozialen Gewissen spurlos verschwindet. Und selbst dann, wenn es noch nicht einmal den Hauch von einer guten und fürsorglichen Behandlung gibt, mit der man den Ehemann entschuldigen könnte, wird in vorbildlicher Nibelungentreue jegliche seiner Taten sofort entschuldigt.

Das Eva Braun-Syndrom gehört zu einer Welt, deren Grenze nur bis zur Haustür oder maximal bis zum Gartenzaun reicht. Selbst wenn sich hinter dieser Grenze alles in Schutt und Asche auflöst – Eva Braun und ihre Schwestern knipsen weiter fröhlich Fotos, backen eifrig Plätzchen und stärken ihrem Mann bei all seinem Tun unermüdlich und mit voller Kraft den Rücken.

Ist es wirklich möglich, jahrelang Seite an Seite mit einem Monster zu leben, ohne jemals zu bemerken, was sich außerhalb der Familienidylle abspielt? Anscheinend ja. Und das macht nachdenklich. Was sind das für Frauen, die so wenig von ihrem Mann wissen, dass sie später in einer merkwürdigen Mischung aus Hilflosigkeit und Trotz keine andere Erklärung für ihr Nichtwissen abgeben als die des „Er war immer gut zu den Kindern“?

Ich glaube, dass es sich bei diesen Frauen um einen ganz bestimmten Typus handelt. Und das Phänomen, das diesem Typus zugrunde liegt, nenne ich das Eva Braun-Syndrom. Benannt nach einer Frau, die mit einer bemerkenswerten Fähigkeit des Wegschauens ausgestattet war. Eine Frau, für die die Welt außerhalb des Privaten und Persönlichen nicht zu existieren schien. Wäre Eva Braun eine unversöhnliche Judenhasserin oder eine glühende Vaterlandsverteidigerin gewesen, würde die Beziehung zu Hitler noch eine gewisse Logik enthalten haben. Aber dem war nicht so, sondern vielmehr war für sie die große Liebe verbunden mit einem ausgesprochenen Desinteresse für alles, was sich außerhalb der Beziehung abspielte.

Betrachtet man die vielen Fotos und Filme von Eva Braun, dann scheint die damalige Zeit aus fröhlichen Badeausflügen und lustigen Nachmittagen auf der Sonnenterrasse bestanden zu haben. In einer Zeit, in der Angst und Schrecken herrschte, gab es abseits von Konzentrationslagern und Schlachtfeldern eine kleine Oase des Glücks und der Zufriedenheit, in der fröhlich vor der Kamera herumgeflaxt wurde.

Hätte Eva Braun sich nicht umgebracht und wäre den Alliierten lebend in die Hände gefallen, was hätte sie wohl gesagt, wenn man sie gefragt hätte, ob sie von all den Greueltaten nichts gewusst hat? Wahrscheinlich hätte sie sich, ähnlich wie die Frauen von Gewaltverbrechern, auch hilflos und trotzig darauf berufen, dass Hitler sie immer gut und zuvorkommend behandelt hätte.

Was mag in den Köpfen dieser Frauen vorgehen, für die die Liebe zu einem Mann gleichbedeutend ist mit der Erteilung einer rigorosen Absolution jeglichen Handelns? Diese Frauen, die in ihrer kleinen heilen Welt mit ihren Kindern Plätzchen backen und Ostereier bemalen, während die Ehemänner über die Eltern anderer Kinder Leid und Unheil bringen? Frauen, die streng darauf achten, dass die eigenen Kinder regelmäßig zum Klavier- und Sprachunterricht gehen und die gewissenhaft die Schularbeiten und die tägliche Körperpflege kontrollieren. Diese Frauen, deren wichtigstes Ziel es ist, ihren Kindern ein kuscheliges Zuhause zu bieten. Bleibt vor lauter Plätzchenbacken und Vokabelabhören nicht genug Zeit, um zu bemerken, dass der fürsorgliche Ehemann anderen Menschen das Leben zerstört?

Die Problematik des Ausblendens und Wegschauens ist eine universelle, die sich nicht nur auf die großen Verbrechen und Tragödien erstreckt. Auch in der ganz normalen Welt, in der Menschen sich entscheiden, ob sie sich sozial gegenüber ihren Mitmenschen verhalten wollen, oder aber ob sie auf Kosten anderer leben wollen, muss man sich zwischen Wegsehen und Hinsehen entscheiden und damit die Wahl für oder gegen ein soziales Miteinander treffen.

Das Eva Braun-Syndrom kann man interessanterweise sogar bei denjenigen Frauen beobachten, deren Ehemänner weder gute Familienväter noch gute Ehemänner sind. Das klingt paradox – ist es aber nicht. Denn hier werden an den Ehemann noch weniger Anforderungen gestellt. Es wird nicht nur ausgeblendet, was der Ehemann anderen antut, sondern das Ausblenden bezieht sich diesmal auch auf das eigene Ich und die eigenen Kinder. Egal, um was für ein Scheusal es sich handelt – es reicht aus, dass es sich bei diesem Scheusal um den Mann handelt, der der eigene ist. Als Dank für das große Glück, auserwählt worden zu sein, gibt es bedingungslose Loyalität bis zu Schmerzgrenze – und manchmal sogar weit darüber hinaus.

Und anders als Eva Braun kann es sich bei diesen Frauen sogar um Frauen handeln, die ein ausgeprägtes Sozialverhalten haben und die selbst weit davon entfernt sind, andere auszunutzen. Aber geht es um den eigenen Ehemann, dann verlieren alle moralischen und sozialen Normen plötzlich ihre Verbindlichkeit. Wo sich vorher vielleicht nur ein kleiner blinder Fleck im Gesichtsfeld befand, klafft jetzt ein rabenschwarzer Abgrund, in dem der gesunde Menschenverstand gemeinsam mit dem sozialen Gewissen spurlos verschwindet. Und selbst dann, wenn es noch nicht einmal den Hauch von einer guten und fürsorglichen Behandlung gibt, mit der man den Ehemann entschuldigen könnte, wird in vorbildlicher Nibelungentreue jegliche seiner Taten sofort entschuldigt.

Das Eva Braun-Syndrom gehört zu einer Welt, deren Grenze nur bis zur Haustür oder maximal bis zum Gartenzaun reicht. Selbst wenn sich hinter dieser Grenze alles in Schutt und Asche auflöst – Eva Braun und ihre Schwestern knipsen weiter fröhlich Fotos, backen eifrig Plätzchen und stärken ihrem Mann bei all seinem Tun unermüdlich und mit voller Kraft den Rücken.

Dienstag, 15. März 2011

Im Lande Rübezahls

19.03.2011

Augen-, Ohren- und Gaumenschmaus

Heute sind wir nach etwa 7stündiger Fahrt wieder zuhause angekommen. Gestern haben wir uns nochmals einen ganzen Tag Prag gegönnt. Eigentlich müsste man mindestens vier Wochen in Prag bleiben, um dieser wundervollen Stadt gerecht zu werden. Neben den „großen“ Besichtigungen wie der des Veitsdoms und der Prager Burg sind es aber für mich mehr die nicht so spektakulären Orte, die mich anziehen. Ein kleines Spielzeugmuseum zum Beispiel, in dem man einfach vor sich hinschwelgen kann, weil man einen Teil des früheren eigenen Spielzeugs wiederentdeckt und eintauchen kann in eine längst vergangene Welt.

in dem man einfach vor sich hinschwelgen kann, weil man einen Teil des früheren eigenen Spielzeugs wiederentdeckt und eintauchen kann in eine längst vergangene Welt.

Oder eine kleine urkomische Musikgruppe auf dem Prager Jahrmarkt, der zufällig gerade in dieser Woche stattfindet. Riesengroße Pfannen mit Sauerkraut und genauso riesige Braten, die über offenem Feuer gegrillt werden. Die Düfte kennt man zwar auch von den hiesigen Weihnachtsmärkten, aber die Atmosphäre in Prag ist eine völlig andere. Vom Erker eines mittelalterlichen Turms erschallt um jede volle Stunde ein Trompetensolo, dass über den ganzen Platz hallt.

Die Düfte kennt man zwar auch von den hiesigen Weihnachtsmärkten, aber die Atmosphäre in Prag ist eine völlig andere. Vom Erker eines mittelalterlichen Turms erschallt um jede volle Stunde ein Trompetensolo, dass über den ganzen Platz hallt.

Ein Augenschmaus sind auch die Geschäfte der Glasbläser und die kleinen Marionettenläden, von denen es einige in Prag gibt. Ich konnte nicht widerstehen und habe eine handgeschnitzte Königin für mich und einen Rabbi für meinen Freund erstanden. Außerdem gibt es auch überall kleine Antiquitätenläden, die wahre Schätze bergen. Mein Freund hat mir zwei wunderschöne Gewürzdosen geschenkt, deren Aufschrift ich nicht deuten kann, aber die ich mit Lorbeer und Zimtstangen füllen werde.

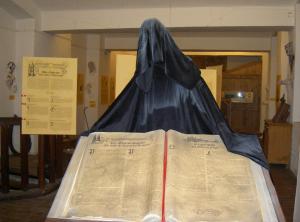

Die Restaurants und Cafés sind allesamt kleine Museen und man weiß nicht, ob man nun ins Café Kafka oder ins Café Golem gehen soll. Wir haben uns dann für letzteres entschieden und im Café stand tatsächlich ein über zwei Meter großer Golem, der von innen beleuchtet war, was in dem dunklen Café eine geheimnisvolle Atmosphäre verbreitete.

Die Restaurants und Cafés sind allesamt kleine Museen und man weiß nicht, ob man nun ins Café Kafka oder ins Café Golem gehen soll. Wir haben uns dann für letzteres entschieden und im Café stand tatsächlich ein über zwei Meter großer Golem, der von innen beleuchtet war, was in dem dunklen Café eine geheimnisvolle Atmosphäre verbreitete.

Und zum Abschluss des Abends kam dann eine einzigartige Gelegenheit auf uns zu. Als wir die St. Nikolauskirche ansehen wollten, war dies nicht möglich, weil in Kürze ein Konzert stattfinden sollte. Und so haben wir uns dann spontan entschieden, uns dieses Konzert anzuhören. Ich habe leider von klassischer Musik so gut wie keine Ahnung und so kam es, dass ich von dem Programm „From Barock to Jazz“, in dem das Prague Brass Ensemble und Aleš Bárta Werke von Bach, Dvorak, Liszt und G.Gershwinn gespielt wurden, auch nur „Summertime“ aus Porgy & Bess zuordnen konnte.

Dies ist aus einem anderen Program - Carmina Burana von Carl Orff.

Aber auch wenn man nichts von Klassik versteht, kann es passieren, dass man sich der Wirkung der Musik nicht entziehen kann, zumal wenn die Musik in einer so beeindruckenden Atmosphäre präsentiert wird. Ich kann das Zusammenwirken der Musik in der wunderschönen Barockkirche nur als einzigartig beschreiben. Die glockenhellen Klänge der Bläser und der Orgel haben die ganze Kirche zum Leben erweckt.

Mein früherer Kollege würde mir jetzt wieder einmal Überschwänglichkeit vorwerfen, aber man kann auf Prag nur dann ohne Überschwänglichkeit reagieren, wenn man taub und blind ist und weder Geschmacks- und Geruchsnerven hat – und auf wen trifft das schon zu? Und damit verständlich wird, was ich meine, kommen in Kürze natürlich auch noch Fotos hinzu.

18.03.2011

Prag im Regen

Gestern in Prag angekommen, haben wir uns, nachdem wir wieder das erstbeste Hotel genommen haben (was wieder ein Glücksgriff war), einen Teil der Altstadt angesehen. Und obwohl es regenete und schon dunkel war (vielleicht gerade deswegen?) war es mehr als beeindruckend, bei Nacht über die Karlsbrücke zu gehen. In der Altstadt angekommen, konnten wir einem kleinem Gruselmuseum nicht widerstehen. Und es hat sich gelohnt - in den Katakomben wurden manche der Tschechischen Legenden nachgestellt, wie z.B. der von dem Prager Rabbi Löw geschaffene Golem.

Und es hat sich gelohnt - in den Katakomben wurden manche der Tschechischen Legenden nachgestellt, wie z.B. der von dem Prager Rabbi Löw geschaffene Golem.

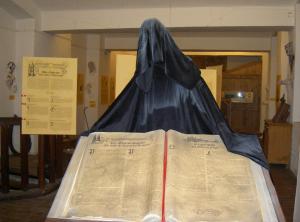

Aber noch ein paar Worte zu der Gebeinkirche in Kuta Hora. Etwas Skurilleres habe ich wohl noch nicht gesehen. Im unterirdischen Teil der Kirche ist alles aus Toten gestaltet. Ein Kronleuchter aus menschlichen Knochen, Familienwappen aus menschlichen Knochen und akurat aufgestapelte Knochenberge. Das "Memento moriendum esse" fällt vor dieser Kulisse nicht schwer - man wird nicht nur an die eigene Sterblichkeit erinnert, sondern fühlt sich irgendwie auch schon ein bisschen tot. Wieder ans Tageslicht zu gelangen, war wie ein Rückschritt ins Leben.

Das "Memento moriendum esse" fällt vor dieser Kulisse nicht schwer - man wird nicht nur an die eigene Sterblichkeit erinnert, sondern fühlt sich irgendwie auch schon ein bisschen tot. Wieder ans Tageslicht zu gelangen, war wie ein Rückschritt ins Leben.

17.03.11

Memento moriendum esse

Gestern sind wir in Kuta Hora angekommen. Diese Kleinstadt wurde zu Recht zum Unesco Kulturerbe erklaert - man füehlt sich ins Mittelalter zurueckgesetzt . Kopfsteinpflaster, Statuen von Koenigen und Heiligen und enge verwinkelte Gassen. Die Stadt wird ueberragt von der Chram sv. Barbory, der riesigen spaetgotischen Kirche St. Barbara. Die Bezeichnung Kirche ist allerdings ein wenig irrefuehrend, denn das Gebaeude wirkt eher wie ein riesiger Dom.

Die Stadt wird ueberragt von der Chram sv. Barbory, der riesigen spaetgotischen Kirche St. Barbara. Die Bezeichnung Kirche ist allerdings ein wenig irrefuehrend, denn das Gebaeude wirkt eher wie ein riesiger Dom.

Gleich werden wir weiter nach Prag fahren und dabei einen Halt in Sedlec machen, wo ich mir unbedingt das Beinhaus eines Zisterzienserkloster ansehen will, von dem ich ein sehr beeindruckendes Foto im Geoheft gesehen habe. In Ermangelung von ausreichendem Platz auf den Friedhoefen waehrend der Pest wurden die Skelette in der Kirche beigesetzt. Wobei beigesetzt nicht das richtige Wort ist, denn es wurden von den Moenchen regelrechte Kunstwerke aus den Knochen gefertigt. Bin schon sehr gespannt auf diesen Ort.

Ach so, gegessen haben wir zwei Stockwerke unter der Erde in einer Art Katakombe. Wir haben das Restaurant auf gut Glueck ausgesucht und waren leicht irritiert, als uns der Kellner immer tiefer nach unten fuehrte. Das Essen hat aber trotz der etwas klaustrophoben Atmosphaere trotzdem sehr gut geschmeckt. Fuer Kutna Hora koennte man schon allein eine Woche veranschlagen, so viel gibt es zu sehen. Aber da wir auf jeden Fall auch Prag sehen wollen, muessen wir heute leider weiter.

und waren leicht irritiert, als uns der Kellner immer tiefer nach unten fuehrte. Das Essen hat aber trotz der etwas klaustrophoben Atmosphaere trotzdem sehr gut geschmeckt. Fuer Kutna Hora koennte man schon allein eine Woche veranschlagen, so viel gibt es zu sehen. Aber da wir auf jeden Fall auch Prag sehen wollen, muessen wir heute leider weiter.

15.03.11

Szegedinger Gulasch, Kettenraucher und Milan Kundera

Vorgestern bin ich in Tschechien angekommen, in dem Wintersportort Harracov, nicht weit vom Riesengebirge. Da wir müde waren, haben wir in der erstbesten Pension nach einem Zimmer gefragt. Und haben damit einen Glückstreffer gelandet. Wir wohnen jetzt in einem urgemütlichen Holzhaus, das aussieht wie aus einem Rübezahlmärchen. Und während es fast keinen Ort mehr auf der Welt gibt, an dem für Touristen nicht alles ins Englische übersetzt wird, bleibt man hier munter bei der Landessprache. Das ist zwar anstrengend, aber es gefällt mir.

Hier scheint manches in der Zeit stehengeblieben zu sein. Kaminfeuer (zum Heizen, nicht zur Deko), jede Menge museumsreife Küchenutensilien und Holzschnitzereien. Das sonst überall präsente rigorose Rauchverbot hat sich hier anscheinend noch nicht durchgesetzt und so verbrachten wie unseren ersten Restaurantbesuch in unserer Pension in dichten Rauchschwaden. Das Essen – Szegedinger Gulasch mit Knödeln und gebratene Champignons ist noch unbeeinflusst von Nouvelle Cuisine oder Makrobiotik und erinnert an die gutbürgerliche Küche, die früher von der Großmutter aufgetischt wurde.

Es liegt noch immer Schnee, so dass mein Freund Skilaufen kann und ich ein wenig die Gegend erkunde. Oder einfach nur ausspanne und lese. Ich habe mir ein Geoheft über Prag gekauft und ein wenig über Václav Havel gelesen, bzw. über den Fotographen Oldrich Skácha, der Havel in den 60er Jahren kennenlernte und dessen Leben fotographisch begleitete. Vom Prager Frühling über die samtene Revolution bis zur seiner Wahl zum Präsidenten im Jahr 1989. Durch die vielen sehr privaten Schwarz-Weiß-Fotos spürt man einen Hauch der bewegten Zeit des Widerstands. Die Menschen auf den Fotos sind uebrigens genauso rauchumnebelt wie die in dem Restaurant unserer Pension. Und ich verspüre einen großen Respekt vor diesen Menschen, die in einem System starrer Unbeweglichkeit niemals die Hoffnung auf eine bessere Zukunft verloren haben. Und trotz Repressionen niemals zur Gewalt gegriffen haben.

„Der Kampf des Menschen gegen die Macht ist für die Tschechen stets auch ein Kampf der Erinnerung gegen das Vergessen“

So beschreibt der Schriftsteller Milan Kundera die Geschichte der Tschechei. Von der nationalsozialistischen Diktatur übergangslos zur kommunistischen Diktatur. Das Nicht-Verdrängen ist auch gleichzeitig immer ein Bekenntnis zum Willen nach Veränderung, was allerdings von überzeugten Vergessern gern ins Gegenteil verkehrt und als Festhalten am Vergangenen verschmäht wird. Zwei Standpunkte, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Aber Gott-sei-Dank gab es in Tschechien immer den Willen zur Veränderung.

Das Deutsche ist fast verschwunden, obwohl man sich trotzdem manchmal wie in Deutschland – so wie es vor vielen Jahren war – wähnt. In unserem Schlafzimmer hängt ein sehr altes gerahmtes Stickbild. Nicht auf Tschechisch, sondern auf Deutsch hat irgendeine Frau mit wunderschöner geschwungener alter Schrift mühevoll zu Stoff gebracht: „ Wo Fried und Einigkeit regiert, da ist das ganze Haus geziert“. Genau neben diesem wahrscheinlich mindestens achtzig Jahre alten Stickbild prangt der obligatorische Samsungfernseher (160 Programme). Und was beim Anschalten als erstes Bild gezeigt wurde: „Eine Videoüberwachung des Parkplatzes, so dass wir – wenn wir wollten – die ganze Nacht unser Auto im Auge haben könnten. Es scheint wohl doch etwas dran zu sein am Klischee des Autoklaus.

Augen-, Ohren- und Gaumenschmaus

Heute sind wir nach etwa 7stündiger Fahrt wieder zuhause angekommen. Gestern haben wir uns nochmals einen ganzen Tag Prag gegönnt. Eigentlich müsste man mindestens vier Wochen in Prag bleiben, um dieser wundervollen Stadt gerecht zu werden. Neben den „großen“ Besichtigungen wie der des Veitsdoms und der Prager Burg sind es aber für mich mehr die nicht so spektakulären Orte, die mich anziehen. Ein kleines Spielzeugmuseum zum Beispiel,

in dem man einfach vor sich hinschwelgen kann, weil man einen Teil des früheren eigenen Spielzeugs wiederentdeckt und eintauchen kann in eine längst vergangene Welt.

in dem man einfach vor sich hinschwelgen kann, weil man einen Teil des früheren eigenen Spielzeugs wiederentdeckt und eintauchen kann in eine längst vergangene Welt. Oder eine kleine urkomische Musikgruppe auf dem Prager Jahrmarkt, der zufällig gerade in dieser Woche stattfindet. Riesengroße Pfannen mit Sauerkraut und genauso riesige Braten, die über offenem Feuer gegrillt werden.

Die Düfte kennt man zwar auch von den hiesigen Weihnachtsmärkten, aber die Atmosphäre in Prag ist eine völlig andere. Vom Erker eines mittelalterlichen Turms erschallt um jede volle Stunde ein Trompetensolo, dass über den ganzen Platz hallt.

Die Düfte kennt man zwar auch von den hiesigen Weihnachtsmärkten, aber die Atmosphäre in Prag ist eine völlig andere. Vom Erker eines mittelalterlichen Turms erschallt um jede volle Stunde ein Trompetensolo, dass über den ganzen Platz hallt.Ein Augenschmaus sind auch die Geschäfte der Glasbläser und die kleinen Marionettenläden, von denen es einige in Prag gibt. Ich konnte nicht widerstehen und habe eine handgeschnitzte Königin für mich und einen Rabbi für meinen Freund erstanden. Außerdem gibt es auch überall kleine Antiquitätenläden, die wahre Schätze bergen. Mein Freund hat mir zwei wunderschöne Gewürzdosen geschenkt, deren Aufschrift ich nicht deuten kann, aber die ich mit Lorbeer und Zimtstangen füllen werde.

Die Restaurants und Cafés sind allesamt kleine Museen und man weiß nicht, ob man nun ins Café Kafka oder ins Café Golem gehen soll. Wir haben uns dann für letzteres entschieden und im Café stand tatsächlich ein über zwei Meter großer Golem, der von innen beleuchtet war, was in dem dunklen Café eine geheimnisvolle Atmosphäre verbreitete.

Die Restaurants und Cafés sind allesamt kleine Museen und man weiß nicht, ob man nun ins Café Kafka oder ins Café Golem gehen soll. Wir haben uns dann für letzteres entschieden und im Café stand tatsächlich ein über zwei Meter großer Golem, der von innen beleuchtet war, was in dem dunklen Café eine geheimnisvolle Atmosphäre verbreitete. Und zum Abschluss des Abends kam dann eine einzigartige Gelegenheit auf uns zu. Als wir die St. Nikolauskirche ansehen wollten, war dies nicht möglich, weil in Kürze ein Konzert stattfinden sollte. Und so haben wir uns dann spontan entschieden, uns dieses Konzert anzuhören. Ich habe leider von klassischer Musik so gut wie keine Ahnung und so kam es, dass ich von dem Programm „From Barock to Jazz“, in dem das Prague Brass Ensemble und Aleš Bárta Werke von Bach, Dvorak, Liszt und G.Gershwinn gespielt wurden, auch nur „Summertime“ aus Porgy & Bess zuordnen konnte.

Dies ist aus einem anderen Program - Carmina Burana von Carl Orff.

Aber auch wenn man nichts von Klassik versteht, kann es passieren, dass man sich der Wirkung der Musik nicht entziehen kann, zumal wenn die Musik in einer so beeindruckenden Atmosphäre präsentiert wird. Ich kann das Zusammenwirken der Musik in der wunderschönen Barockkirche nur als einzigartig beschreiben. Die glockenhellen Klänge der Bläser und der Orgel haben die ganze Kirche zum Leben erweckt.

Mein früherer Kollege würde mir jetzt wieder einmal Überschwänglichkeit vorwerfen, aber man kann auf Prag nur dann ohne Überschwänglichkeit reagieren, wenn man taub und blind ist und weder Geschmacks- und Geruchsnerven hat – und auf wen trifft das schon zu? Und damit verständlich wird, was ich meine, kommen in Kürze natürlich auch noch Fotos hinzu.

18.03.2011

Prag im Regen

Gestern in Prag angekommen, haben wir uns, nachdem wir wieder das erstbeste Hotel genommen haben (was wieder ein Glücksgriff war), einen Teil der Altstadt angesehen. Und obwohl es regenete und schon dunkel war (vielleicht gerade deswegen?) war es mehr als beeindruckend, bei Nacht über die Karlsbrücke zu gehen. In der Altstadt angekommen, konnten wir einem kleinem Gruselmuseum nicht widerstehen.

Und es hat sich gelohnt - in den Katakomben wurden manche der Tschechischen Legenden nachgestellt, wie z.B. der von dem Prager Rabbi Löw geschaffene Golem.

Und es hat sich gelohnt - in den Katakomben wurden manche der Tschechischen Legenden nachgestellt, wie z.B. der von dem Prager Rabbi Löw geschaffene Golem.Aber noch ein paar Worte zu der Gebeinkirche in Kuta Hora. Etwas Skurilleres habe ich wohl noch nicht gesehen. Im unterirdischen Teil der Kirche ist alles aus Toten gestaltet. Ein Kronleuchter aus menschlichen Knochen, Familienwappen aus menschlichen Knochen und akurat aufgestapelte Knochenberge.

Das "Memento moriendum esse" fällt vor dieser Kulisse nicht schwer - man wird nicht nur an die eigene Sterblichkeit erinnert, sondern fühlt sich irgendwie auch schon ein bisschen tot. Wieder ans Tageslicht zu gelangen, war wie ein Rückschritt ins Leben.

Das "Memento moriendum esse" fällt vor dieser Kulisse nicht schwer - man wird nicht nur an die eigene Sterblichkeit erinnert, sondern fühlt sich irgendwie auch schon ein bisschen tot. Wieder ans Tageslicht zu gelangen, war wie ein Rückschritt ins Leben. 17.03.11

Memento moriendum esse

Gestern sind wir in Kuta Hora angekommen. Diese Kleinstadt wurde zu Recht zum Unesco Kulturerbe erklaert - man füehlt sich ins Mittelalter zurueckgesetzt . Kopfsteinpflaster, Statuen von Koenigen und Heiligen und enge verwinkelte Gassen.

Die Stadt wird ueberragt von der Chram sv. Barbory, der riesigen spaetgotischen Kirche St. Barbara. Die Bezeichnung Kirche ist allerdings ein wenig irrefuehrend, denn das Gebaeude wirkt eher wie ein riesiger Dom.

Die Stadt wird ueberragt von der Chram sv. Barbory, der riesigen spaetgotischen Kirche St. Barbara. Die Bezeichnung Kirche ist allerdings ein wenig irrefuehrend, denn das Gebaeude wirkt eher wie ein riesiger Dom.Gleich werden wir weiter nach Prag fahren und dabei einen Halt in Sedlec machen, wo ich mir unbedingt das Beinhaus eines Zisterzienserkloster ansehen will, von dem ich ein sehr beeindruckendes Foto im Geoheft gesehen habe. In Ermangelung von ausreichendem Platz auf den Friedhoefen waehrend der Pest wurden die Skelette in der Kirche beigesetzt. Wobei beigesetzt nicht das richtige Wort ist, denn es wurden von den Moenchen regelrechte Kunstwerke aus den Knochen gefertigt. Bin schon sehr gespannt auf diesen Ort.

Ach so, gegessen haben wir zwei Stockwerke unter der Erde in einer Art Katakombe. Wir haben das Restaurant auf gut Glueck ausgesucht

und waren leicht irritiert, als uns der Kellner immer tiefer nach unten fuehrte. Das Essen hat aber trotz der etwas klaustrophoben Atmosphaere trotzdem sehr gut geschmeckt. Fuer Kutna Hora koennte man schon allein eine Woche veranschlagen, so viel gibt es zu sehen. Aber da wir auf jeden Fall auch Prag sehen wollen, muessen wir heute leider weiter.

und waren leicht irritiert, als uns der Kellner immer tiefer nach unten fuehrte. Das Essen hat aber trotz der etwas klaustrophoben Atmosphaere trotzdem sehr gut geschmeckt. Fuer Kutna Hora koennte man schon allein eine Woche veranschlagen, so viel gibt es zu sehen. Aber da wir auf jeden Fall auch Prag sehen wollen, muessen wir heute leider weiter. 15.03.11

Szegedinger Gulasch, Kettenraucher und Milan Kundera

Vorgestern bin ich in Tschechien angekommen, in dem Wintersportort Harracov, nicht weit vom Riesengebirge. Da wir müde waren, haben wir in der erstbesten Pension nach einem Zimmer gefragt. Und haben damit einen Glückstreffer gelandet. Wir wohnen jetzt in einem urgemütlichen Holzhaus, das aussieht wie aus einem Rübezahlmärchen. Und während es fast keinen Ort mehr auf der Welt gibt, an dem für Touristen nicht alles ins Englische übersetzt wird, bleibt man hier munter bei der Landessprache. Das ist zwar anstrengend, aber es gefällt mir.

Hier scheint manches in der Zeit stehengeblieben zu sein. Kaminfeuer (zum Heizen, nicht zur Deko), jede Menge museumsreife Küchenutensilien und Holzschnitzereien. Das sonst überall präsente rigorose Rauchverbot hat sich hier anscheinend noch nicht durchgesetzt und so verbrachten wie unseren ersten Restaurantbesuch in unserer Pension in dichten Rauchschwaden. Das Essen – Szegedinger Gulasch mit Knödeln und gebratene Champignons ist noch unbeeinflusst von Nouvelle Cuisine oder Makrobiotik und erinnert an die gutbürgerliche Küche, die früher von der Großmutter aufgetischt wurde.

Es liegt noch immer Schnee, so dass mein Freund Skilaufen kann und ich ein wenig die Gegend erkunde. Oder einfach nur ausspanne und lese. Ich habe mir ein Geoheft über Prag gekauft und ein wenig über Václav Havel gelesen, bzw. über den Fotographen Oldrich Skácha, der Havel in den 60er Jahren kennenlernte und dessen Leben fotographisch begleitete. Vom Prager Frühling über die samtene Revolution bis zur seiner Wahl zum Präsidenten im Jahr 1989. Durch die vielen sehr privaten Schwarz-Weiß-Fotos spürt man einen Hauch der bewegten Zeit des Widerstands. Die Menschen auf den Fotos sind uebrigens genauso rauchumnebelt wie die in dem Restaurant unserer Pension. Und ich verspüre einen großen Respekt vor diesen Menschen, die in einem System starrer Unbeweglichkeit niemals die Hoffnung auf eine bessere Zukunft verloren haben. Und trotz Repressionen niemals zur Gewalt gegriffen haben.

„Der Kampf des Menschen gegen die Macht ist für die Tschechen stets auch ein Kampf der Erinnerung gegen das Vergessen“

So beschreibt der Schriftsteller Milan Kundera die Geschichte der Tschechei. Von der nationalsozialistischen Diktatur übergangslos zur kommunistischen Diktatur. Das Nicht-Verdrängen ist auch gleichzeitig immer ein Bekenntnis zum Willen nach Veränderung, was allerdings von überzeugten Vergessern gern ins Gegenteil verkehrt und als Festhalten am Vergangenen verschmäht wird. Zwei Standpunkte, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Aber Gott-sei-Dank gab es in Tschechien immer den Willen zur Veränderung.

Das Deutsche ist fast verschwunden, obwohl man sich trotzdem manchmal wie in Deutschland – so wie es vor vielen Jahren war – wähnt. In unserem Schlafzimmer hängt ein sehr altes gerahmtes Stickbild. Nicht auf Tschechisch, sondern auf Deutsch hat irgendeine Frau mit wunderschöner geschwungener alter Schrift mühevoll zu Stoff gebracht: „ Wo Fried und Einigkeit regiert, da ist das ganze Haus geziert“. Genau neben diesem wahrscheinlich mindestens achtzig Jahre alten Stickbild prangt der obligatorische Samsungfernseher (160 Programme). Und was beim Anschalten als erstes Bild gezeigt wurde: „Eine Videoüberwachung des Parkplatzes, so dass wir – wenn wir wollten – die ganze Nacht unser Auto im Auge haben könnten. Es scheint wohl doch etwas dran zu sein am Klischee des Autoklaus.

Freitag, 11. März 2011

Alle Fehler, die man hat, sind verzeihlicher, als die Mittel, die man anwendet, um sie zu verbergen.

La Rochefoucauld (1612 – 1680)

Ich weiß nicht, welche Fehler Rochefoucauld dabei im Auge hatte. Mir fiel sofort die Feigheit ein (nicht die Angst – das ist etwas völlig anderes). Wer aus Feigheit Dinge vermeidet, erfindet die haarsträubendsten Ausreden, nur um zu verbergen, dass er feige ist. Und aus diesem Grund ist es müßig, sich mit diesen Ausreden auseinanderzusetzen, denn das ist so, als würde man gegen ein Phantom antreten – man kämpft mit etwas Nichtexistenten. Feiglinge sind Meister im Verdrehen der Wirklichkeit. Unterhält man sich zu lange mit Ihnen, fängt man an zu glauben, die Erde sei eine Scheibe.

Und natürlich fällt mir der Fehler der Geldgier ein. Wer geldgierig ist, erfindet ebenfalls die merkwürdigsten Ausreden, nur um nicht zugeben zu müssen, dass es ihm einzig und allein ums Geld geht. Das beginnt damit, dass die eigene Arbeit als das Größte, Engagierteste und Qualifizierteste dargestellt wird, damit eine moralische Berechtigung geschaffen wird, anderen möglichst auch noch die Luft zum Atmen in Rechnung zu stellen. Und es endet damit, dass über die eigene materielle Lebenssituation so gejammert wird, als ob die ständige Gefahr des Hunger- und Kältetods lauern würde.

Jeder Fehler hat auch die ihm eigene Art des Verbergens. Während Feiglinge und Geldgierige es bei der Selbstlüge belassen, geht der Diktator rigoroser vor. Ihm reicht das Lügen nicht, sondern er trifft Maßnahmen, um die Wahrheit zu verbieten. Wagt es jemand sich ihm in den Weg zu stellen, wird der erbarmungslos ausgeräumt.

Es gibt sicher noch eine Menge andere Fehler, an die Rochefoucauld gedacht haben mag.

La Rochefoucauld (1612 – 1680)

Ich weiß nicht, welche Fehler Rochefoucauld dabei im Auge hatte. Mir fiel sofort die Feigheit ein (nicht die Angst – das ist etwas völlig anderes). Wer aus Feigheit Dinge vermeidet, erfindet die haarsträubendsten Ausreden, nur um zu verbergen, dass er feige ist. Und aus diesem Grund ist es müßig, sich mit diesen Ausreden auseinanderzusetzen, denn das ist so, als würde man gegen ein Phantom antreten – man kämpft mit etwas Nichtexistenten. Feiglinge sind Meister im Verdrehen der Wirklichkeit. Unterhält man sich zu lange mit Ihnen, fängt man an zu glauben, die Erde sei eine Scheibe.

Und natürlich fällt mir der Fehler der Geldgier ein. Wer geldgierig ist, erfindet ebenfalls die merkwürdigsten Ausreden, nur um nicht zugeben zu müssen, dass es ihm einzig und allein ums Geld geht. Das beginnt damit, dass die eigene Arbeit als das Größte, Engagierteste und Qualifizierteste dargestellt wird, damit eine moralische Berechtigung geschaffen wird, anderen möglichst auch noch die Luft zum Atmen in Rechnung zu stellen. Und es endet damit, dass über die eigene materielle Lebenssituation so gejammert wird, als ob die ständige Gefahr des Hunger- und Kältetods lauern würde.

Jeder Fehler hat auch die ihm eigene Art des Verbergens. Während Feiglinge und Geldgierige es bei der Selbstlüge belassen, geht der Diktator rigoroser vor. Ihm reicht das Lügen nicht, sondern er trifft Maßnahmen, um die Wahrheit zu verbieten. Wagt es jemand sich ihm in den Weg zu stellen, wird der erbarmungslos ausgeräumt.

Es gibt sicher noch eine Menge andere Fehler, an die Rochefoucauld gedacht haben mag.

Suche

Letzte Änderungen

- Der lange verschobene Besuch – Auschwitz (behrens, 19.Jan.26)

- Agnostizismus ist auf jeden Fall nicht so... (behrens, 25.Mär.25)

- Keine Wahl... (behrens, 25.Feb.25)

- Vielleicht sollte man den Agnostizismus noch... (c. fabry, 22.Feb.25)

- Religiöse Toleranz – wenn Nathan... (behrens, 19.Jan.25)

Links

Navigation

Statistik

- Online seit 6117 Tagen

- Letzte Aktualisierung:

2026.01.19, 16:27 - Du bist nicht angemeldet ... anmelden

Archiv

RSS