Dienstag, 25. Februar 2014

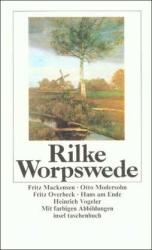

Worpswede – Künstler, Künstlerinnen, Utopie und Alltag

Das vergangene Wochenende verbrachte ich in dem Künstlerdorf Worpswede. Vor ein paar Monaten habe ich dieses Dorf das erste Mal besucht und es hat mich in seinen Bann gezogen. Ich liebe die Bilder der Moorlandschaften, die eine merkwürdige Mischung aus dunklen Grundtönen und leuchtenden Farben darstellen.  Eigentlich hatte ich die Übernachtung im „Haus im Schluh“ geplant, in welchem die frühere Ehefrau Heinrich Vogelers gewohnt hatte, aber zur Zeit sind dort keine Übernachtungen möglich. Eine Übernachtung in dem ehemaligen Atelier Paula Modersohn-Beckers war ebenfalls nicht möglich, so dass wir uns schließlich ein ganz normales Hotel nahmen, was dem Wochenende jedoch keinen Abbruch tat.

Eigentlich hatte ich die Übernachtung im „Haus im Schluh“ geplant, in welchem die frühere Ehefrau Heinrich Vogelers gewohnt hatte, aber zur Zeit sind dort keine Übernachtungen möglich. Eine Übernachtung in dem ehemaligen Atelier Paula Modersohn-Beckers war ebenfalls nicht möglich, so dass wir uns schließlich ein ganz normales Hotel nahmen, was dem Wochenende jedoch keinen Abbruch tat.

Der Barkenhof, das Haus am Schluh, das Otto-Modersohn-Haus – alles Zeugnisse einer Zeit, in der Worpswede eine Ort des Zusammenlebens von Künstlern war. Nicht zu vergessen die „Käseglocke“,ein winziges kugelrundes Museum, das seinem Besitzer zeitlebens als Wohnhaus diente und das so urgemütlich ist, dass man am liebsten sofort dort einziehen möchte. Während ich mich beim ersten Aufenthalt in ein Buch von Paula Modersohn-Becker vertieft hatte, hatte es mir diesmal Heinrich Vogeler angetan,

Nicht zu vergessen die „Käseglocke“,ein winziges kugelrundes Museum, das seinem Besitzer zeitlebens als Wohnhaus diente und das so urgemütlich ist, dass man am liebsten sofort dort einziehen möchte. Während ich mich beim ersten Aufenthalt in ein Buch von Paula Modersohn-Becker vertieft hatte, hatte es mir diesmal Heinrich Vogeler angetan,  dessen Werke in einer beeindruckenden Bandbreite seinen dramatischen Werdegang widerspiegeln. Beginnend mit wunderschönen Jugendstilwerken verändern sich die Motive durch die Erfahrungen des ersten Weltkriegs hin zu expressionistischen Anklagen der Kriegsgräuel und verkörpern gegen Ende seines Lebens die Ideale des Kommunismus. Ein gut betuchter Schöngeist und Idealist beendet sein Leben zwar verarmt und krank, aber immer noch von der Idee einer gerechteren Welt überzeugt. In Kasachstan, wo Heinrich Vogeler 1942 verstarb, gibt es noch nicht einmal ein Grab.

dessen Werke in einer beeindruckenden Bandbreite seinen dramatischen Werdegang widerspiegeln. Beginnend mit wunderschönen Jugendstilwerken verändern sich die Motive durch die Erfahrungen des ersten Weltkriegs hin zu expressionistischen Anklagen der Kriegsgräuel und verkörpern gegen Ende seines Lebens die Ideale des Kommunismus. Ein gut betuchter Schöngeist und Idealist beendet sein Leben zwar verarmt und krank, aber immer noch von der Idee einer gerechteren Welt überzeugt. In Kasachstan, wo Heinrich Vogeler 1942 verstarb, gibt es noch nicht einmal ein Grab.

Ich ließ es mir nicht nehmen, mich im großen Saal des Barkenhof auf den roten Ledersessel zu setzen, auf dem Rainer Maria Rilke sonntags seine Gedichte vorlas. Und auf dem Rückweg von Fischerhude, in dem wir das Otto Modersohn Museum besuchten, kehrten wir auch in das Rilke-Café ein, in dem Rilke mit seiner Frau, der Bildhauerin Clara Westhoff, gewohnt hatte. Allerdings wohnten beide dort nur für kurze Zeit, denn schon bald trennten sie sich und Rilke verließ Worpswede.

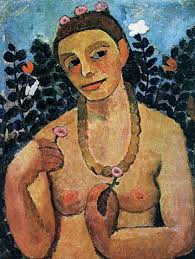

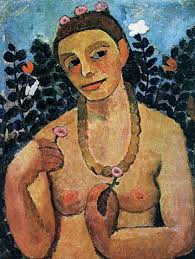

Wenn man sich mit den Biographien der Künstler beschäftigt, kommt man zu dem Schluss, dass Künstlerehen zwar hochromantisch beginnen, aber am Alltag scheitern. In dem Moment, wo Kinder vorhanden sind, steht das tägliche Einerlei im krassen Widerspruch zur künstlerischen Selbstverwirklichung. Die Ehe Heinrich und Martha Vogeler und Rainer Maria Rilke und Clara Westhoff scheiterten und auch die Ehe Otto Modersohn und Paula Modersohn-Becker kriselte. Paula Modersohn-Becker verstarb kurz nach der Geburt ihrer Tochter und wenn man ihre Tagebuchaufzeichnungen und Briefe liest, dann ist man sich sicher, dass sie nicht zur Hausfrau und Mutter geschaffen war. Sie ließ sich zwar von der Tochter ihres Mannes aus dessen erster Ehe mit Mutter ansprechen, aber sie entzog sich den Verpflichtungen einer Mutter immer wieder durch ihre Studienreisen nach Paris und überließ anderen die Sorge um die Stieftochter. In diesem Verhalten unterschied sie sich jedoch in keiner Weise von ihren männlichen Kollegen, für die es selbstverständlich war, der beruflichen Selbstverwirklichung den Vorrang vor der Verpflichtung gegenüber den Kindern zu geben.

Die Ehe Heinrich und Martha Vogeler und Rainer Maria Rilke und Clara Westhoff scheiterten und auch die Ehe Otto Modersohn und Paula Modersohn-Becker kriselte. Paula Modersohn-Becker verstarb kurz nach der Geburt ihrer Tochter und wenn man ihre Tagebuchaufzeichnungen und Briefe liest, dann ist man sich sicher, dass sie nicht zur Hausfrau und Mutter geschaffen war. Sie ließ sich zwar von der Tochter ihres Mannes aus dessen erster Ehe mit Mutter ansprechen, aber sie entzog sich den Verpflichtungen einer Mutter immer wieder durch ihre Studienreisen nach Paris und überließ anderen die Sorge um die Stieftochter. In diesem Verhalten unterschied sie sich jedoch in keiner Weise von ihren männlichen Kollegen, für die es selbstverständlich war, der beruflichen Selbstverwirklichung den Vorrang vor der Verpflichtung gegenüber den Kindern zu geben.

In einem kleinen Film über Heinrich Vogeler, der im Barkenhof gezeigt wird, wird ein Brief Rilkes zitiert, in dem er sich auf eine merkwürdige Art über die Geburt der dritten Tochter Vogelers äußert. Ich bin ausgesprochener Rilke-Fan, aber die Aussagen empfand ich als befremdlich. Ich habe nicht alles wortgetreu behalten, aber sinngemäß schrieb er von bedrückender Enge und einem nichtssagenden Namen, auf den die Tochter getauft wurde, der symbolisch wäre für das seiner Ansicht nach inzwischen nichtssagende und ereignislose Leben auf dem Barkenhof. Anscheinend gab es in seinen Augen nicht mehr genug Platz für Philosophie und Poesie auf einem Hof mit Kindergeschrei. Das Leben dort deswegen als ereignislos zu bezeichnen, heißt jedoch, das Leben an sich als ereignislos anzusehen – eine merkwürdige Sichtweise, denn Leben spielt sich nicht in Reflexionen über das Leben ab, sondern im Leben selbst mit seinen unterschiedlichen Lebensstufen und deren Herausforderungen.

Künstler sind eine Bereicherung für die Gesellschaft, die ohne deren Kunst um vieles ärmer wäre. Für die nahen Angehörigen ist das Zusammenleben mit einem Künstler oder einer Künstlerin allerdings meist nur dann verwirklichbar, wenn die eigenen Bedürfnisse zurückgestellt werden oder in der Arbeit des Ehepartners aufgehen. Letzteres wird oft erkennbar in Ehefrauen, die ihrem Mann den Rücken freihalten und sich voll und ganz mit dessen Schaffen identifizieren. Ohne dies hier bewerten zu wollen, ist es eine unumgängliche Tatsache, dass künstlerische Selbstverwirklichung nur unter ganz bestimmten Bedingungen alltagstauglich ist.

Künstler sind eine Bereicherung für die Gesellschaft, die ohne deren Kunst um vieles ärmer wäre. Für die nahen Angehörigen ist das Zusammenleben mit einem Künstler oder einer Künstlerin allerdings meist nur dann verwirklichbar, wenn die eigenen Bedürfnisse zurückgestellt werden oder in der Arbeit des Ehepartners aufgehen. Letzteres wird oft erkennbar in Ehefrauen, die ihrem Mann den Rücken freihalten und sich voll und ganz mit dessen Schaffen identifizieren. Ohne dies hier bewerten zu wollen, ist es eine unumgängliche Tatsache, dass künstlerische Selbstverwirklichung nur unter ganz bestimmten Bedingungen alltagstauglich ist.

Gerade weil die Lebensgeschichten der einzelnen Künstler aus Worpswede von vielen Widersprüchen und Turbolenzen gekennzeichnet ist, ist es so ungemein interessant, sich darin zu vertiefen. Die Worpsweder Künstlergemeinschaft bestand nur relativ kurze Zeit, aber vielleicht ist es genau das, was ihr eine gewisse Unsterblichkeit verleiht, denn sie wurde beendet, bevor sie sich an den Widrigkeiten des Alltags und der unterschiedlichen Lebensentwürfe zerrieb.

Ich werde auf jeden Fall wieder nach Worpswede fahren und mich vorher mit Lektüre über die beeindruckenden Menschen der Künstlerkolonie einstimmen. Zur Zeit lese ich mein dort erworbenes Buch „Kunst und Glaube in Worpswede“, das mit wunderschönen Bildern illustriert ist. Und beim nächsten Mal werde ich es mir gönnen, in Paula Modersohn-Beckers Künstleratelier zu wohnen.

Ich werde auf jeden Fall wieder nach Worpswede fahren und mich vorher mit Lektüre über die beeindruckenden Menschen der Künstlerkolonie einstimmen. Zur Zeit lese ich mein dort erworbenes Buch „Kunst und Glaube in Worpswede“, das mit wunderschönen Bildern illustriert ist. Und beim nächsten Mal werde ich es mir gönnen, in Paula Modersohn-Beckers Künstleratelier zu wohnen.

Eigentlich hatte ich die Übernachtung im „Haus im Schluh“ geplant, in welchem die frühere Ehefrau Heinrich Vogelers gewohnt hatte, aber zur Zeit sind dort keine Übernachtungen möglich. Eine Übernachtung in dem ehemaligen Atelier Paula Modersohn-Beckers war ebenfalls nicht möglich, so dass wir uns schließlich ein ganz normales Hotel nahmen, was dem Wochenende jedoch keinen Abbruch tat.

Eigentlich hatte ich die Übernachtung im „Haus im Schluh“ geplant, in welchem die frühere Ehefrau Heinrich Vogelers gewohnt hatte, aber zur Zeit sind dort keine Übernachtungen möglich. Eine Übernachtung in dem ehemaligen Atelier Paula Modersohn-Beckers war ebenfalls nicht möglich, so dass wir uns schließlich ein ganz normales Hotel nahmen, was dem Wochenende jedoch keinen Abbruch tat. Der Barkenhof, das Haus am Schluh, das Otto-Modersohn-Haus – alles Zeugnisse einer Zeit, in der Worpswede eine Ort des Zusammenlebens von Künstlern war.

Nicht zu vergessen die „Käseglocke“,ein winziges kugelrundes Museum, das seinem Besitzer zeitlebens als Wohnhaus diente und das so urgemütlich ist, dass man am liebsten sofort dort einziehen möchte. Während ich mich beim ersten Aufenthalt in ein Buch von Paula Modersohn-Becker vertieft hatte, hatte es mir diesmal Heinrich Vogeler angetan,

Nicht zu vergessen die „Käseglocke“,ein winziges kugelrundes Museum, das seinem Besitzer zeitlebens als Wohnhaus diente und das so urgemütlich ist, dass man am liebsten sofort dort einziehen möchte. Während ich mich beim ersten Aufenthalt in ein Buch von Paula Modersohn-Becker vertieft hatte, hatte es mir diesmal Heinrich Vogeler angetan,  dessen Werke in einer beeindruckenden Bandbreite seinen dramatischen Werdegang widerspiegeln. Beginnend mit wunderschönen Jugendstilwerken verändern sich die Motive durch die Erfahrungen des ersten Weltkriegs hin zu expressionistischen Anklagen der Kriegsgräuel und verkörpern gegen Ende seines Lebens die Ideale des Kommunismus. Ein gut betuchter Schöngeist und Idealist beendet sein Leben zwar verarmt und krank, aber immer noch von der Idee einer gerechteren Welt überzeugt. In Kasachstan, wo Heinrich Vogeler 1942 verstarb, gibt es noch nicht einmal ein Grab.

dessen Werke in einer beeindruckenden Bandbreite seinen dramatischen Werdegang widerspiegeln. Beginnend mit wunderschönen Jugendstilwerken verändern sich die Motive durch die Erfahrungen des ersten Weltkriegs hin zu expressionistischen Anklagen der Kriegsgräuel und verkörpern gegen Ende seines Lebens die Ideale des Kommunismus. Ein gut betuchter Schöngeist und Idealist beendet sein Leben zwar verarmt und krank, aber immer noch von der Idee einer gerechteren Welt überzeugt. In Kasachstan, wo Heinrich Vogeler 1942 verstarb, gibt es noch nicht einmal ein Grab. Ich ließ es mir nicht nehmen, mich im großen Saal des Barkenhof auf den roten Ledersessel zu setzen, auf dem Rainer Maria Rilke sonntags seine Gedichte vorlas. Und auf dem Rückweg von Fischerhude, in dem wir das Otto Modersohn Museum besuchten, kehrten wir auch in das Rilke-Café ein, in dem Rilke mit seiner Frau, der Bildhauerin Clara Westhoff, gewohnt hatte. Allerdings wohnten beide dort nur für kurze Zeit, denn schon bald trennten sie sich und Rilke verließ Worpswede.

Wenn man sich mit den Biographien der Künstler beschäftigt, kommt man zu dem Schluss, dass Künstlerehen zwar hochromantisch beginnen, aber am Alltag scheitern. In dem Moment, wo Kinder vorhanden sind, steht das tägliche Einerlei im krassen Widerspruch zur künstlerischen Selbstverwirklichung.

Die Ehe Heinrich und Martha Vogeler und Rainer Maria Rilke und Clara Westhoff scheiterten und auch die Ehe Otto Modersohn und Paula Modersohn-Becker kriselte. Paula Modersohn-Becker verstarb kurz nach der Geburt ihrer Tochter und wenn man ihre Tagebuchaufzeichnungen und Briefe liest, dann ist man sich sicher, dass sie nicht zur Hausfrau und Mutter geschaffen war. Sie ließ sich zwar von der Tochter ihres Mannes aus dessen erster Ehe mit Mutter ansprechen, aber sie entzog sich den Verpflichtungen einer Mutter immer wieder durch ihre Studienreisen nach Paris und überließ anderen die Sorge um die Stieftochter. In diesem Verhalten unterschied sie sich jedoch in keiner Weise von ihren männlichen Kollegen, für die es selbstverständlich war, der beruflichen Selbstverwirklichung den Vorrang vor der Verpflichtung gegenüber den Kindern zu geben.

Die Ehe Heinrich und Martha Vogeler und Rainer Maria Rilke und Clara Westhoff scheiterten und auch die Ehe Otto Modersohn und Paula Modersohn-Becker kriselte. Paula Modersohn-Becker verstarb kurz nach der Geburt ihrer Tochter und wenn man ihre Tagebuchaufzeichnungen und Briefe liest, dann ist man sich sicher, dass sie nicht zur Hausfrau und Mutter geschaffen war. Sie ließ sich zwar von der Tochter ihres Mannes aus dessen erster Ehe mit Mutter ansprechen, aber sie entzog sich den Verpflichtungen einer Mutter immer wieder durch ihre Studienreisen nach Paris und überließ anderen die Sorge um die Stieftochter. In diesem Verhalten unterschied sie sich jedoch in keiner Weise von ihren männlichen Kollegen, für die es selbstverständlich war, der beruflichen Selbstverwirklichung den Vorrang vor der Verpflichtung gegenüber den Kindern zu geben. In einem kleinen Film über Heinrich Vogeler, der im Barkenhof gezeigt wird, wird ein Brief Rilkes zitiert, in dem er sich auf eine merkwürdige Art über die Geburt der dritten Tochter Vogelers äußert. Ich bin ausgesprochener Rilke-Fan, aber die Aussagen empfand ich als befremdlich. Ich habe nicht alles wortgetreu behalten, aber sinngemäß schrieb er von bedrückender Enge und einem nichtssagenden Namen, auf den die Tochter getauft wurde, der symbolisch wäre für das seiner Ansicht nach inzwischen nichtssagende und ereignislose Leben auf dem Barkenhof. Anscheinend gab es in seinen Augen nicht mehr genug Platz für Philosophie und Poesie auf einem Hof mit Kindergeschrei. Das Leben dort deswegen als ereignislos zu bezeichnen, heißt jedoch, das Leben an sich als ereignislos anzusehen – eine merkwürdige Sichtweise, denn Leben spielt sich nicht in Reflexionen über das Leben ab, sondern im Leben selbst mit seinen unterschiedlichen Lebensstufen und deren Herausforderungen.

Künstler sind eine Bereicherung für die Gesellschaft, die ohne deren Kunst um vieles ärmer wäre. Für die nahen Angehörigen ist das Zusammenleben mit einem Künstler oder einer Künstlerin allerdings meist nur dann verwirklichbar, wenn die eigenen Bedürfnisse zurückgestellt werden oder in der Arbeit des Ehepartners aufgehen. Letzteres wird oft erkennbar in Ehefrauen, die ihrem Mann den Rücken freihalten und sich voll und ganz mit dessen Schaffen identifizieren. Ohne dies hier bewerten zu wollen, ist es eine unumgängliche Tatsache, dass künstlerische Selbstverwirklichung nur unter ganz bestimmten Bedingungen alltagstauglich ist.

Künstler sind eine Bereicherung für die Gesellschaft, die ohne deren Kunst um vieles ärmer wäre. Für die nahen Angehörigen ist das Zusammenleben mit einem Künstler oder einer Künstlerin allerdings meist nur dann verwirklichbar, wenn die eigenen Bedürfnisse zurückgestellt werden oder in der Arbeit des Ehepartners aufgehen. Letzteres wird oft erkennbar in Ehefrauen, die ihrem Mann den Rücken freihalten und sich voll und ganz mit dessen Schaffen identifizieren. Ohne dies hier bewerten zu wollen, ist es eine unumgängliche Tatsache, dass künstlerische Selbstverwirklichung nur unter ganz bestimmten Bedingungen alltagstauglich ist. Gerade weil die Lebensgeschichten der einzelnen Künstler aus Worpswede von vielen Widersprüchen und Turbolenzen gekennzeichnet ist, ist es so ungemein interessant, sich darin zu vertiefen. Die Worpsweder Künstlergemeinschaft bestand nur relativ kurze Zeit, aber vielleicht ist es genau das, was ihr eine gewisse Unsterblichkeit verleiht, denn sie wurde beendet, bevor sie sich an den Widrigkeiten des Alltags und der unterschiedlichen Lebensentwürfe zerrieb.

Ich werde auf jeden Fall wieder nach Worpswede fahren und mich vorher mit Lektüre über die beeindruckenden Menschen der Künstlerkolonie einstimmen. Zur Zeit lese ich mein dort erworbenes Buch „Kunst und Glaube in Worpswede“, das mit wunderschönen Bildern illustriert ist. Und beim nächsten Mal werde ich es mir gönnen, in Paula Modersohn-Beckers Künstleratelier zu wohnen.

Ich werde auf jeden Fall wieder nach Worpswede fahren und mich vorher mit Lektüre über die beeindruckenden Menschen der Künstlerkolonie einstimmen. Zur Zeit lese ich mein dort erworbenes Buch „Kunst und Glaube in Worpswede“, das mit wunderschönen Bildern illustriert ist. Und beim nächsten Mal werde ich es mir gönnen, in Paula Modersohn-Beckers Künstleratelier zu wohnen.Montag, 20. Januar 2014

Ein bitterböses Gedicht...

Kinder reicher Leute

Sie wissen nichts von Schmutz und Wohnungsnot,

Von Stempelngehn und Armeleuteküchen.

Sie ahnen nichts von Hinterhausgerüchen,

Von Hungerslöhnen und von Trockenbrot.

Sie wohnen meist im herrschaftlichen Haus,

Zuweilen auch in eleganten Villen.

Sie kommen nie in Kneipen und Destillen,

Und gehen stets nur mit dem Fräulein aus.

Sie rechnen sich jetzt schon zur Hautevolée

Und zählen Armut zu den größten Sünden.

- Nicht mal ein Auto . . .? Nein, wie sie das finden!

Ihr Hochmut wächst mit Pappis Portemonnaie.

Sie kommen meist mit Abitur zur Welt,

- Zumindest aber schon mit Referenzen -

Und ziehn daraus die letzten Konsequenzen:

Wir sind die Herren, denn unser ist das Geld.

Mit vierzehn finden sie, der Armen Los

Sei zwar nicht gut. Doch werde übertrieben - -.

Mit vierzehn schon! - Wenn sie doch vierzehn blieben.

Jedoch die Kinder werden einmal groß . . .

Mascha Kaléko (1907 – 1975)

Bitterböse, verallgemeinernd und polarisierend dieses kleine Gedicht von Mascha Kaléko. Aber da ich selbst nicht aus begütertem Hause stamme, muss ich zugeben, zumindest ein wenig klammheimliche Genugtuung beim Lesen zu empfinden. Es sind gar nicht unbedingt die Privilegien, auf die ich neidisch bin. Es ist eher das Unbehagen, das ich spüre, wenn sich diese Menschen zu Dingen äußern, die sie gar nicht beurteilen können. Wenn sie über Lebensbedingungen sprechen, die sie selbst nur aus Büchern kennen und dennoch der Meinung sind, dass dies schon ausreichen würde. Es macht merkwürdigerweise gar nicht so viel Unterschied, ob dabei die Nase gerümpft oder aber ob sich demonstrativ solidarisiert wird. Oftmals beinhaltet beides die gleiche besserwisserische Arroganz, die auf Theorien gegründet ist, die weit entfernt von der Realität sind.

Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, zu wissen, wie sich jemand fühlt, dessen Eltern sich Tag und Nacht unter miesen Arbeitsbedingungen abrackerten und sich dabei ihre Gesundheit kaputt gemacht haben ohne dafür auch nur ansatzweise angemessen zu verdienen: Man muss es selbst erlebt haben!!

Donnerstag, 21. November 2013

Abschiede

Als Kind sah ich manchmal gemeinsam mit meinem Großvater die „Münchner Lach- und Schießgesellschaft“. Ich habe dabei natürlich nicht wirklich etwas verstanden, aber da es nur drei Fernsehprogramme gab, zogen Kinder (bei meinen Freunden war es ähnlich) es manchmal vor, sich lieber etwas Langweiliges anzuschauen, als gar nicht fernzusehen. Später wusste ich dann die Sendungen zu schätzen – Notizen aus der Provinz und Scheibenwischer. Ersteres wurde gesendet, als ich noch Schülerin war und am folgenden Morgen in der Klasse eifrig kommentiert. Ich erinnere noch die gelungene Darstellung der damaligen Haltung der CDU zur Abtreibung, der die Haltung zur Todesstrafe sehr gekonnt und entlarvend gegenübergestellt wurde.

Vor zwei Jahren starb Loriot und jetzt Dieter Hildebrandt. Das Kabarett hat sich damit weitgehend verabschiedet. Was bleibt sind Kalauer à la Mittermeier, Barth, Cindy e.t.c. Aber Zeiten ändern sich. Und Auch mein Interesse an der Tagespolitik hat sich erschreckend verringert. Wahrscheinlich kann man dies auch nicht nur mit dem gänzlich fehlenden Feedback meiner bisherigen Arbeitssituation begründen, sondern es muss auch andere Gründe geben. Aber ich bin froh, dass ich es noch kennengelernt habe: das politische Kabarett.

Hildebrandts Rentnerrap ist einfach köstlich:

Vor zwei Jahren starb Loriot und jetzt Dieter Hildebrandt. Das Kabarett hat sich damit weitgehend verabschiedet. Was bleibt sind Kalauer à la Mittermeier, Barth, Cindy e.t.c. Aber Zeiten ändern sich. Und Auch mein Interesse an der Tagespolitik hat sich erschreckend verringert. Wahrscheinlich kann man dies auch nicht nur mit dem gänzlich fehlenden Feedback meiner bisherigen Arbeitssituation begründen, sondern es muss auch andere Gründe geben. Aber ich bin froh, dass ich es noch kennengelernt habe: das politische Kabarett.

Hildebrandts Rentnerrap ist einfach köstlich:

Suche

Letzte Änderungen

- Der lange verschobene Besuch – Auschwitz (behrens, 19.Jan.26)

- Agnostizismus ist auf jeden Fall nicht so... (behrens, 25.Mär.25)

- Keine Wahl... (behrens, 25.Feb.25)

- Vielleicht sollte man den Agnostizismus noch... (c. fabry, 22.Feb.25)

- Religiöse Toleranz – wenn Nathan... (behrens, 19.Jan.25)

Links

Navigation

Statistik

- Online seit 6113 Tagen

- Letzte Aktualisierung:

2026.01.19, 16:27 - Du bist nicht angemeldet ... anmelden

Archiv

RSS